近年、ダメージレスで高発色を求めるサロンワークの現場で注目を集めているのがBLカラーです。

特に白髪を活かしたデザイン提案や、酸性カラー・低アルカリカラーのニーズが高まる中で、BLカラーの柔軟な色表現力と処方の優しさが再評価されています。

本記事では、BLカラーの基本的な特徴から、他製品(クオルシアやアシッドタイプ)との違い、白髪染めとの併用方法、さらにはカラーチャートの活用法まで、美容師視点で深掘り解説していきます。

サロンのカラーワークに即活かせる知識として、ぜひご活用ください。

BLカラーとは何か(基本的な特徴と技術的背景)

BLカラーは、プロ向けヘアカラー剤ブランドフィヨーレが展開するクリエイティブな総合カラーラインです。

髪を美しく“開花”させる(BLOOMING)カラーをコンセプトにしています。

ローアルカリ処方の生薬配合カラー剤で、カラー特有のツンとした臭いや頭皮への刺激が少なく、ダメージを抑えながら美しい発色とツヤを実現するのが特徴です。

植物エキスやPPT(毛髪補修成分)を配合し、施術と同時に髪をケアします。大容量120gの塗布しやすいクリームで、コストパフォーマンスの高さも魅力。

また、自然色・ビビッド・アシッドの3ゾーンの色味を組み合わせて無限の色表現が可能で、パーソナルカラーの提案にも適した柔軟な調色性を備えています。

BLカラーと他のカラー剤(アシッドタイプ・AC6など)との違い

- アルカリタイプ: アンモニア等の働きで髪を明るくしながら染める一般的なカラー剤です。

黒髪を明るく染めたい場合や白髪染めに適し、色持ちも良好です。 - アシッドタイプ: 弱酸性のノンリフトカラー(髪を明るくしないカラー)で、色味だけを入れるためダメージが少ないのが利点。

ブリーチ毛への染色や色補正に適し、アルカリカラーに混ぜて色味調整や白髪カバー力アップもできます。 - AC6(アルカリキャンセル): アルカリ量を抑えた新タイプの6%オキシ(第2剤)。

アルカリ由来のダメージや臭いを軽減しつつ、従来と同等の発色を可能にします。

傷んだ部分での染料の過剰沈着を抑え、白髪も黒髪も艶やかな手触りに仕上げることができます。

白髪染めとの相性・活用法

BLカラーは白髪にも対応できるヘアカラーです。

白髪がちらほら見える初期〜中程度の段階なら、ファッション色にナチュラル系の染料を足すことで十分カバーできます。

さらに、白髪をしっかり染めたい方にはブラウン染料を多く含む専用ラインBLカラー・ラディーチェも用意されており、ファーストグレイから白髪の多い方までムラなく深みのある色に仕上げることが可能です。

一方、白髪を活かしたおしゃれ染めを楽しみたい場合は、ファッションカラーにAC6やアシッドタイプを組み合わせて薄く色を重ねるのがおすすめ。

低刺激処方でエイジング毛にも優しく、染めながらPPTでハリ・ツヤを与えられる点も白髪世代に嬉しいポイントです。

人気のBLカラー製品比較(クオルシア、ラディーチェなど)

- クオルシア: フィヨーレの高彩度カラーライン。

ブリーチ毛でも透明感のある鮮やかな発色が可能で、ビビッドからパステルまで自在に表現できます。

BLカラーと併用して原色に近い色味も作りやすく、トレンドの高明度カラーやデザインカラーに最適です。 - BLカラー(従来): ナチュラル~原色系まで揃う基本ライン。

低アルカリ&生薬成分配合の穏やかな処方で、頭皮・髪に優しく上品なくすみ色と良好な色持ちを実現します。

ファッションカラーと白髪染めの垣根がなく、パーソナルカラー提案にも応用しやすい万能ラインです。 - ラディーチェ: 白髪染め専用ライン。ブラウン染料が豊富で白髪をしっかりカバーでき、オイル配合により白髪と黒髪をムラなく染め上げます。

白髪率10%程度から高白髪の方まで対応し、深みと艶のある仕上がりで白髪染めでも透明感や柔らかさを両立できる優秀なラインです。

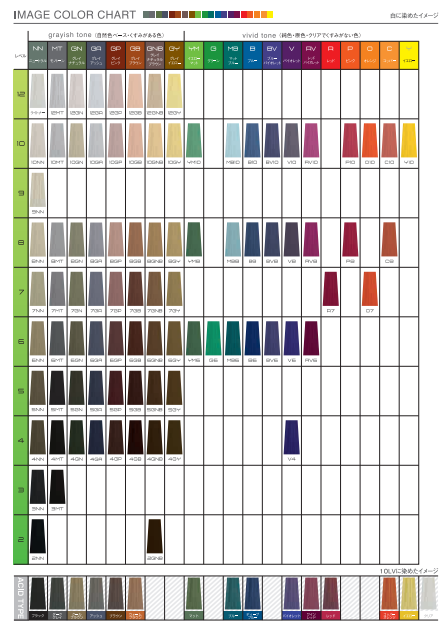

カラーチャートの解説と使い方のコツ

BLカラーのカラーチャートは、仕上がりの明度や色味を視覚的に示した頼れるガイドブックです。

色番は明るさのレベル(数字)と色味記号(アルファベット)で表記され、例「6GB」は6レベルのゴールドブラウンを指します。

まずお客様の髪の明るさ(レベル)を把握し、目標の色味に合う色番を選びます。

白髪が混ざる場合は仕上がりが明るく出やすいため狙いより暗めのレベルを選ぶと自然です。

また、色味の濃さはクリア剤(0番)の混ぜ具合で調整できます。

クリアを加えれば染料濃度が薄まり、パステル調の淡い色を表現可能です。

逆にビビッドな純色を少量足せば彩度を高めることもできます。

また、狙いの明るさやダメージ許容度に応じて2剤(オキシ)の濃度を選ぶことも重要です。

しっかり発色させたい時は6%(OX6)、ダメージを抑えたいトナー施術には3%やACを選び、必要以上に明るくなりすぎないよう調整します。